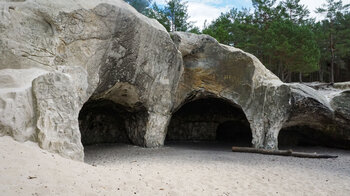

Die Teufelsmauer zählt zu den eindrucksvollsten Naturdenkmälern im Harz. Diese bizarre Sandsteinfelsformation ragt steil aus der Landschaft zwischen Thale, Weddersleben und Blankenburg heraus und ist Teil eines über 20 Kilometer langen geologischen Bandes. Besonders bekannt sind markante Abschnitte wie das Hamburger Wappen, der Königsstein, der Großvaterfelsen und die Gewittergrotte – spektakuläre Aussichtspunkte mit weitem Blick ins Harzvorland.

Lage

Die Teufelsmauer verläuft im nördlichen Harzvorland zwischen Blankenburg, Timmenrode, Weddersleben und Thale im Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt. Bei Thale befinden sich einige der eindrucksvollsten Abschnitte, darunter das sagenumwobene Hamburger Wappen. Diese sind gut über Wanderwege aus dem Bodetal oder ab Timmenrode erreichbar und laden zu abwechslungsreichen Touren ein.

Sie verläuft in einem UNESCO-Geopark (Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen) und ist eingebettet in das Landschaftsschutzgebiet Harz und Vorländer sowie das Naturschutzgebiet „Teufelsmauer und Bode nordöstlich Thale“. Der markanteste Abschnitt erstreckt sich zwischen Timmenrode und Weddersleben.

Geschichte

Die Teufelsmauer ist etwa 85 Millionen Jahre alt und entstand durch geologische Hebungsprozesse in der späten Kreidezeit. Durch Erosion blieben die harten Sandsteinrippen erhalten, die heute die Landschaft prägen und zu einem markanten Wahrzeichen der Region geworden sind. Die Formation ist von zahlreichen Mythen umwoben: Einer Legende zufolge versuchte der Teufel selbst, eine Mauer zwischen Himmel und Erde zu errichten, wurde jedoch vom lieben Gott gestoppt. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Teufelsmauer unter Schutz gestellt und zählt heute zu den ältesten Naturdenkmalen Deutschlands.

Geschichte und Schutz

Die Teufelsmauer entstand vor etwa 85 Millionen Jahren durch Hebungen des Harzes und anschließende Erosionsprozesse, die den widerstandsfähigen Sandstein freilegten. Bereits 1833 wurden erste Teile der Felsgruppe unter Schutz gestellt – sie gehören damit zu den ältesten Naturschutzgebieten Deutschlands. Das heutige Schutzgebiet umfasst etwa 402 Hektar und schützt nicht nur die Felsen, sondern auch artenreiche Trockenrasen, Heideflächen und seltene Tierarten wie Zauneidechse, Schlingnatter und Uhu.

Die Legende erzählt, der Teufel wollte eine Mauer zwischen Himmel und Hölle bauen, wurde aber durch den heraufziehenden Tag daran gehindert. Daher sei die Mauer unvollständig geblieben.

Geologie der Teufelsmauer

Die markanten Felsklippen der Teufelsmauer bestehen aus widerstandsfähigen Sandsteinen verschiedener Abschnitte der Oberkreidezeit. Eingelagert in überwiegend tonig-kalkige Schichten finden sich besonders feste Sand- und Kalksteine, wie der Involutus- und Heidelberg-Sandstein. Eine zusätzliche Verhärtung der Sandsteine wurde durch Silifizierung verursacht – ein Prozess, bei dem Kieselsäure in das Gestein eindringt und es extrem erhärtet. Diese Verfestigung betrifft allerdings nur wenige Meter der einst horizontal lagernden Schichten.

Im Zuge der geologischen Hebung des Harzes – ein Prozess, der bis in die Kreidezeit andauerte – wurden die Gesteinsschichten am Nordrand des Gebirges steil gestellt oder überkippt. Das Resultat: Die ehemals waagerechten Schichtoberflächen zeigen heute nach unten. Geologische Diskordanzen, wie eine Schichtlücke zwischen Lias und Unterkreide sowie eine übergreifende Lagerung der Oberkreide bis zum Muschelkalk, deuten auf komplexe tektonische Vorgänge entlang der Harznordrandverwerfung hin.

Durch die Erosion der weicheren umliegenden Schichten bildeten sich im Verlauf der Zeit scharfkantige Schichtrippen, deren bis zu 20 Meter hohe Felsformationen heute die Landschaft dominieren. Eiszeitliche Gletscherbewegungen und Flussverläufe – insbesondere der sich verändernde Lauf der Bode – zerstörten Teile der einst zusammenhängenden Mauer. So entstanden charakteristische Lücken, die das heutige Bild der Teufelsmauer prägen.

Auch das geologische Alter variiert entlang der verschiedenen Abschnitte:

- Die Gegensteine bei Ballenstedt bestehen aus verkieseltem Involutus-Sandstein des Coniacium. Das Coniacium ist eine Stufe der geologischen Epoche der Oberkreide. Es ist eine Zeitspanne in der Erdgeschichte, die vor etwa 89,7 bis 86,3 Millionen Jahren lag.

- Die Schichtrippen bei Blankenburg und Weddersleben, darunter der Königsstein und der Mittelstein, stammen aus quarzitischen Heidelberg-Sandsteinen des Santon. Im geologischen Kontext ist Santonium eine Stufe der Oberkreide, die vor etwa 86,3 bis 83,6 Millionen Jahren stattfand.

Aus dem Sand dieser Gesteine entwickelten sich nährstoffarme Böden der Typen Sand-Syroseme und Regosole, die eine karge, aber vielfältige Vegetation ermöglichen – ein weiteres typisches Merkmal der landschaftlichen Besonderheit der Teufelsmauer.

Anreise

- Mit dem Auto: Über die B6n oder B81 gelangt man bequem nach Thale. Parkmöglichkeiten gibt es im Thale-Zentrum, in Weddersleben sowie am Großvaterfelsen bei Blankenburg.

- Mit der Bahn: Thale Hauptbahnhof ist gut erreichbar, von dort aus geht es zu Fuß weiter Richtung Bodetal und Teufelsmauer.

- Zu Fuß: Zahlreiche Wanderwege führen zur Teufelsmauer, darunter der Teufelsmauerstieg, der Harzer Klippenweg und der Harzer-Hexen-Stieg.

- Mit dem Bus: Linienbusse aus Quedlinburg, Blankenburg oder Halberstadt halten in Thale und Weddersleben und bieten eine bequeme Anbindung.

Die Teufelsmauer bei Thale ist ein faszinierendes Naturerlebnis, das mit seiner einzigartigen Geologie, spannenden Sagenwelt und beeindruckenden Ausblicken Besucher aus nah und fern begeistert.