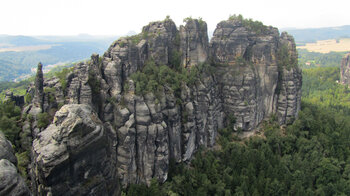

Wenn du dich der Wartburg bei Eisenach näherst, spürst du schon von weitem die Aura einer Jahrhunderte alten Burg. Auf einem 411 Meter hohen Berg thronend, bewacht sie die Landschaft des nordwestlichen Thüringer Waldes und öffnet dir ein Fenster in die Geschichte Deutschlands. Die Wartburg ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern seit 1999 auch UNESCO-Welterbe – ein Symbol für Kultur, Geschichte und mittelalterliche Baukunst.

Wartburg – UNESCO-Welterbe und kulturelles Erbe

Wenn man sich der Wartburg bei Eisenach nähert, spürt man sofort die Aura eines jahrhundertealten Wahrzeichens, das majestätisch auf einem 411 Meter hohen Berg über dem nordwestlichen Thüringer Wald thront. Diese Burg ist weit mehr als ein architektonisches Meisterwerk: Sie ist ein lebendiges Zeugnis deutscher Geschichte und Kultur, seit 1999 als UNESCO-Welterbe anerkannt. Die Wartburg wurde vermutlich 1067 gegründet und erstmals 1080 erwähnt. Sie diente als Residenz der Ludowinger und war ursprünglich eine Wachburg, deren Name von „Warte“ abgeleitet ist. Der im 12. Jahrhundert errichtete Palas gilt als einer der bedeutendsten romanischen Profanbauten nördlich der Alpen. Im 19. Jahrhundert ließ Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach die Burg restaurieren und erweitern, wodurch ein historisches Gesamtkunstwerk entstand, das heute Besucher aus aller Welt fasziniert.

Architektur und künstlerische Inspiration

Die Wartburg ist ein „steinernes Geschichtsbuch“: Hier übersetzte Martin Luther 1521/22 das Neue Testament ins Deutsche, und hier lebte die heilige Elisabeth von Thüringen, Sinnbild tätiger Nächstenliebe. Das Wartburgfest von 1817 verband die Burg mit den Anfängen der deutschen Demokratie. Die Architektur, mit Palas, Ritterhaus, Vogtei und Wehrgängen, erzählt von Jahrhunderten adeliger Kultur und inspirierte Künstler wie Goethe. Beim Rundgang erlebt man prunkvolle Säle, enge Treppen und weite Ausblicke über Thüringens Landschaft. Die Wartburg ist ein Ort, an dem Geschichte, Kunst und Natur zu einer einzigartigen Erfahrung verschmelzen.

Wartburg erleben – Ein Ausflug in Geschichte und Natur

Beim Rundgang auf der Wartburg führt der Weg durch prunkvolle Säle, enge Treppenhäuser und alte Burghöfe. Das Echo vergangener Jahrhunderte ist spürbar, die Aussicht erstreckt sich über Thüringens Wälder und Felder, und die lebendige Geschichte ist unter den Füßen wahrnehmbar. Die Burg ist nicht nur ein Ausflugsziel für Historiker, sondern zieht auch Wanderer, Kulturinteressierte und Fotografen gleichermaßen an.

Hinweis: Wer die Wartburg bei Eisenach besuchen möchte, findet hier Informationen zu Burgenbesichtigungen, UNESCO-Welterbe, Thüringer Wald, Martin Luther, Heilige Elisabeth, mittelalterliche Architektur, Wartburgfest und historische Sehenswürdigkeiten in Deutschland.

Die Ludowinger – Erbauer der Wartburg

Man spürt den Atem der Geschichte, wenn man an die Wartburg denkt, die majestätisch über Eisenach thront. Ihre Mauern, Zeugen des Mittelalters, verdanken ihre Entstehung den Ludowingern – einer Dynastie, die Thüringen prägte. Ahnherr Ludwig der Bärtige, vermutlich verwandt mit den Grafen von Rieneck und der Familie von Egisheim, legte den Grundstein für eine Herrschaft im Raum Gotha-Eisenach. Auf seinen Rodungen errichtete er wahrscheinlich die heute verfallene Schauenburg bei Friedrichroda.

Sein Sohn, Ludwig der Springer, übernahm das Erbe und gilt als Gründer der Wartburg. Unter seiner Führung entstand eine Burg, die nicht nur architektonisch, sondern auch symbolisch zu einem der bedeutendsten Bauwerke des deutschen Mittelalters wurde. Die Ludowinger prägten so nachhaltig die Geschichte, Kultur und Burgenlandschaft Thüringens.

Die Gründungssage der Wartburg

Man erzählt sich, dass Ludwig der Springer eines Tages sprach: „Wart! Berg, du sollst mir eine Burg werden!“ Doch der Berg gehorchte nicht, und der Bau drohte zu scheitern. Mit nur zwölf Rittern konnte er den Berg nicht erobern.

Klug und einfallsreich brachte Ludwig Erde aus seinem eigenen Herrschaftsgebiet auf den Berg. Seine Ritter legten Schwurschwerter in diese Erde und versicherten, die Schwerter stünden auf Ludwigs Land. Vor Gericht überzeugte dieser Trick – und der Bau der Wartburg begann.

Diese Legende der Schwurschwerter bleibt ein Symbol für Ludwigs Entschlossenheit, Einfallsreichtum und die frühe Macht der Ludowinger.

Historische Überlieferungen zur Wartburg

Die Gründung der Wartburg durch Ludwig den Springer ist in der Historia brevis principum Thuringiae überliefert. Ludwig erweiterte seinen Besitz bis zum „Wartberg“ und errichtete dort eine uneinnehmbare Burg, die erstmals 1080 erwähnt wurde. 1063 volljährig, heiratete er eine Tochter eines sächsischen Heerführers und war Gefolgsmann des Salierkönigs Heinrich IV., der Burgenbauprogramme förderte. Wahrscheinlich erhielt Ludwig die Wartburg als Lehen im Einvernehmen mit dem Kloster Fulda. Nach einem Aufstand musste er 1113 die Burg an Kaiser Heinrich V. übergeben, kehrte aber 1116 zurück. Mit Ludwig I. wurde die Macht der Ludowinger 1131 gefestigt. Unter Ludwig II. entstanden der prächtige Palas und Teile der Ringmauer. Heinrich Raspe IV. machte die Wartburg zur festen Residenz und Machtbasis. Die Verwaltung übernahmen die Burggrafen, meist Grafen von Wartburg, die die Burg während der Abwesenheit der Landgrafen sicherten und schützten.

Martin Luther auf der Wartburg

Man kann den Raum fast noch riechen, in dem Martin Luther als „Junker Jörg“ vom 4. Mai 1521 bis 1. März 1522 lebte. Nach der Reichsacht zu Worms wurde er inkognito auf der Wartburg versteckt. Hier begann er, das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen – ein Meilenstein der Reformation.

Luthers Aufenthalt auf der Wartburg macht die Burg zu einem historischen Zentrum der Reformation und verbindet Architektur, Religion und Geschichte auf einzigartige Weise.

Wiederaufbau und Historismus seit dem 19. Jahrhundert

1838 begann Johann Wilhelm Sältzer mit der Untersuchung der Ruine. Ab 1853 leitete Hugo von Ritgen den historisierenden Wiederaufbau, bei dem ortsübliche Steine und Seeberger Sandstein Verwendung fanden. Neue Bauten wie der Bergfried, das Ritterbad und die Dirnitz prägten das heutige Bild der Burg.

Die Restaurierung im 19. Jahrhundert betonte mittelalterliche Elemente, während historistische Einbauten bewusst erhalten blieben. Die Mäzenatin Großherzogin Sophie sicherte den Fortbestand des Kulturerbes.

Wartburg im 20. Jahrhundert und heute

Um 1900 entwickelte sich Eisenach zur bedeutenden Tagungsstadt, während die Wartburgverwaltung erfolgreich den Landschaftsschutz durchsetzte. Während der NS-Zeit plante Fritz Sauckel, die Burg zum „Kulturmittelpunkt des Reiches“ zu machen, doch nach Protesten blieb ihre historische Identität bewahrt. Im Zweiten Weltkrieg wurden Kunstwerke ausgelagert, und Artillerieschäden wurden bis 1946 behoben. Ab den 1950er Jahren erfolgten umfangreiche Restaurierungen zur Hervorhebung romanischer Bauteile. Seit 1990 modernisiert die Wartburg ihre Infrastruktur und restauriert Kunstwerke. 1999 wurde sie in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen und ist Teil der Straße der Monumente. Veranstaltungen wie der 500. Jahrestag der Reformation 2017 unterstreichen ihre lebendige Rolle als Symbol deutscher Geschichte, Kultur und Architektur.

Die Wartburg: Geschichte, Architektur und Rundgang auf der legendären Burg bei Eisenach

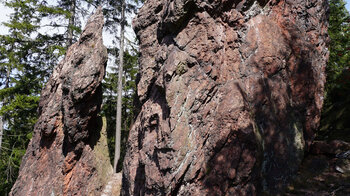

Man steigt auf einen schroffen Felsgrat, etwa 220 Meter über der Stadt Eisenach. Vor einem liegt die Wartburg, majestätisch und stolz, ein Wahrzeichen Thüringens. Von hier eröffnet sich ein Panorama, das die Sinne fesselt: Im Südosten ragt der 17 km entfernte Große Inselsberg auf, im Südsüdwesten die 58 km entfernte Wasserkuppe, im Norden der 95 km entfernte Brocken.

Die Wartburg ist eine klassische Abschnittsburg. Ursprünglich bestand sie aus vier klar getrennten Abschnitten – heute sind nur noch die Vorburg und die Hauptburg erhalten, die wie steinerne Chroniken ihrer Geschichte wirken.

Erster Abschnitt: Die Wartburgschanze

Am Eingang zur Burg, der Wartburgschanze, lagen einst die ersten Wehrbauten. Fundamente, wie der Fischerturm, wurden in den 1990er Jahren freigelegt. Heute ist von den mittelalterlichen Gebäuden nur noch der offene Platz vor der Zugbrücke zu sehen, doch die Vorstellung von einstigen Türmen und Mauern bleibt lebendig.

Die Vorburg: Tor zur Geschichte

Die Vorburg betritt man über die Zugbrücke durch ein einstiger Torturm, der heute Teil des Torgebäudes ist. Rechts davon reihen sich das Ritterhaus und die spätmittelalterliche Vogtei.

Die Ringmauer stammt teilweise aus dem 12. Jahrhundert und wurde im 15. Jahrhundert mit Fachwerkaufbauten ergänzt. Einst trennte ein Halsgraben die Vorburg von der Hauptburg – ein Schutz vor ungebetenen Gästen.

Hauptburg: Herzstück der Wartburg

Die Hauptburg erzählt die Geschichte der Wartburg in Stein und Glas. Gebäude aus dem 19. Jahrhundert prägen heute das Bild: die Neue Kemenate, die Torhalle und die Dirnitz.

Im Hof dominiert der spätromanische Palas, flankiert vom Landgrafenhaus und dem mittelalterlichen Südturm. Der heutige Hauptturm, nahe dem ursprünglichen Bergfried, birgt den Wasserspeicher der Burg. Das Gadem, heute Restaurant, diente einst als Magazin und Hofküche; südlich davon befand sich das Brauhaus.

Der südlichste Teil der Hauptburg, gesichert vom Südturm, enthüllt bei Sanierungen Fundamente und Stützpfeiler, die einst den Burggarten stabilisierten – eine grüne Oase, die über Jahrhunderte als Schutthalde diente.

Rundgang auf der Wartburg: Architektur und Kultur erleben

Ein geführter Rundgang durch die Wartburg lässt die Geschichte lebendig werden.

Palas und Landgrafenhaus

Das Hauptgebäude, der Palas, stammt aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Dendrochronologische Untersuchungen datieren Balken auf 1157/1158. Es ist das einzige erhaltene Fürstenschloss dieser Bauperiode.

Über eine Steintreppe gelangst du in den Rittersaal, das angrenzende Speisezimmer und die ehemalige Rüstkammer mit den Pferdeställen. Hier spürst du die Präsenz mittelalterlicher Lebenstüchtigkeit.

Elisabeth-Kemenate und Kapelle

Die Elisabeth-Kemenate (1902–1906) glänzt mit neobyzantinischen Glasmosaiken von August Oetken, die das Leben der heiligen Elisabeth darstellen. In der Kapelle der Wartburg soll Martin Luther gepredigt haben.

Der angrenzende Sängersaal zeigt Fresken von Moritz von Schwind über den Sängerkrieg, während die restaurierte Elisabethgalerie (2015–2017) mit 13 romantischen Darstellungen begeistert.

Das Landgrafenzimmer erzählt Gründungslegenden der Burg, und die dritte Etage beherbergt den 40 Meter langen Festsaal.

Burgmuseum: Kunst und Geschichte

In der Torhalle, der Neuen Kemenate und der Dirnitz befindet sich das Burgmuseum Wartburg. Hier sind Kunstsammlungen, die Geschichte der Burgbewohner, berühmte Gäste wie Martin Luther und die heilige Elisabeth sowie die wechselvolle Baugeschichte dokumentiert.

Die Dirnitz war einst Sitz der Großherzoglichen Rüstkammer, deren Waffen 1946 in die UdSSR gebracht wurden.

Lutherstube und Margarethengang

Der Rundgang endet im Margarethengang zur Vogtei. Hier übersetzte Martin Luther 1521–1522 Teile des Neuen Testaments. Der gotische Nürnberger Erker und das Pirckheimer Stübchen (um 1490) entführen dich in die Welt des Buchdrucks und der Humanisten.

Wartburg: Ein lebendiges Zeugnis deutscher Kulturgeschichte

Die Wartburg bei Eisenach ist mehr als eine Burg – sie ist ein Ort, an dem Geschichte, Kunst, Musik und Legenden verschmelzen. Jeder Schritt auf ihren Mauern lässt Vergangenheit und Gegenwart auf faszinierende Weise ineinandergreifen.